Radikale Akzeptanz: Ein Pakt mit der Wirklichkeit

Es gibt einen Punkt, an dem die Welt sich nicht mehr bewegt – nicht, weil sie stehen bleibt, sondern weil wir aufhören, gegen sie anzurennen. Radikale Akzeptanz ist kein spirituelles Modewort. Kein Trostpflaster. Kein Trick für seelische Besserverdiener. Es ist vielmehr ein scharfes Messer. Ein Schnitt durch Illusionen. Eine Geste ohne Glamour: still, schlicht und unnachgiebig. Wer einmal dort angekommen ist, wo nichts mehr zu holen ist, versteht: Der einzige Weg führt nicht hinaus – sondern hinein.

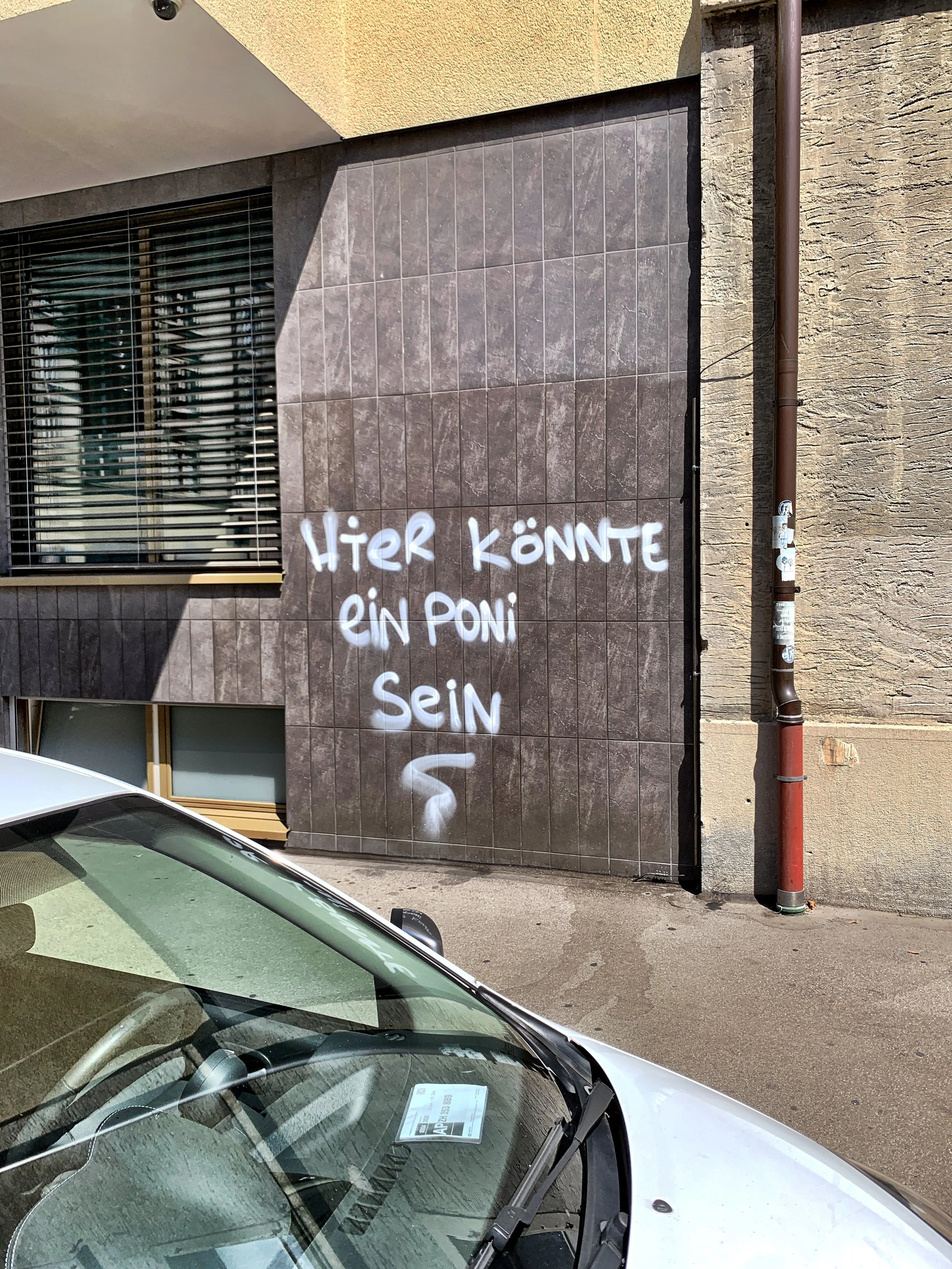

Wer akzeptiert, nimmt das Leben in seiner ungekünstelten Form an – gerade um es wieder gestalten zu können. Künstler:in unbekannt Fotografie: Daniel Frei

Daniel Frei – Die Realität: ungeschminkt, ungehobelt, unbeeindruckt. Es ist, wie es ist. Fünf einfache Worte, und trotzdem scheint nichts schwerer zu sein, als sie wirklich zu denken, zu fühlen, zu leben. Wir Menschen sind Meister des Ausweichens. Wir betäuben uns mit Hoffnung, protestieren gegen Unrecht, flüchten in Alternativszenarien. Alles, nur nicht das: annehmen, dass das Leben nicht fragt, ob es uns passt. Aber die Realität interessiert sich nicht für unsere Narrative. Sie läuft nicht nach dem Skript, das wir ihr zugedacht haben. Menschen verlassen uns. Krankheiten kommen. Träume platzen. Es regnet, wenn wir Sonne brauchen. Und genau da beginnt radikale Akzeptanz: im Regen. Nicht im Plan.

Leiden ist nicht Schmerz, es ist Widerstand

Schmerz ist eine biologische Konstante. Leiden ist eine Entscheidung. Kein bewusster Akt, aber ein innerer Reflex. Wir wehren uns. Gegen das, was ist. Gegen das, was war. Gegen das, was nicht hätte sein dürfen. Doch dieser Widerstand gegen die Wirklichkeit erzeugt mehr Zerstörung als das Ereignis selbst. Nicht der Verlust ist das Problem: unsere Weigerung, diesen wahrzunehmen, schon.

Radikale Akzeptanz bedeutet nicht, sich zu beugen. Sondern sich aufzurichten – inmitten der Trümmer, die man nicht mehr wegfegen kann. Es bedeutet, den Unterschied zu verstehen zwischen Verantwortung und Schuld, zwischen Einfluss und Kontrolle. Und zu erkennen: Die meisten Schlachten, die wir führen, führen wir gegen Windmühlen, die wir selbst errichtet haben. Bonjour Don Quijote.

Zwei Ebenen, ein Ziel: Einklang

Der Kopf mag schnell verstehen. Der Körper eher nicht. Und das Herz schon gar nicht. Wir können verstehen und begreifen, dass etwas vorbei ist – und doch daran festhalten. Weil Akzeptanz sich nicht mit Einsicht begnügt. Sie verlangt Integration. Kognition und Emotion. Verstand und Gefühl. Wer beide Ebenen synchronisiert, kommt in jene Ruhe, die nicht tot ist, sondern wach. Die nicht gefriert, sondern trägt.

Konkret: Trauer zuzulassen, ohne sie therapieren zu wollen. Zorn zu spüren, ohne sich in ihm zu verlieren. Den Verlust zu benennen, ohne sofort nach dem Gewinn zu suchen. Es bedeutet, aufhören zu funktionieren – und anfangen zu empfinden.

Akzeptanz ist nicht Kapitulation

Viele verwechseln Akzeptanz mit Aufgeben. Aber Akzeptanz ist das Gegenteil von Resignation. Wer akzeptiert, nimmt das Leben in seiner ungekünstelten Form an – gerade um es wieder gestalten zu können. Nur wer sieht, was ist, kann sehen, was werden könnte.

Passivität ist das, was entsteht, wenn wir keine Wahl sehen. Akzeptanz schafft Wahlräume. Sie ist der Übergang von der Reaktion zur Handlung. Von der Opferrolle zum Gestalter. Es geht nicht darum, alles gut zu finden. Es geht darum, nicht mehr davon abhängig zu sein, dass alles gut sein muss, um weiterzugehen.

Die Technik des Loslassens

Radikale Akzeptanz beginnt nicht in der Philosophie, im Kopf – sondern im Körper. Im Atem. In der Stille. In der Bereitschaft, nicht alles zu benennen, zu analysieren, zu lösen. Es braucht keine Räucherstäbchen. Kein Mantra. Sondern Aufmerksamkeit. Ein Sitzenbleiben im Unbequemen. Ein Nicht-Weglaufen. Aushalten.

Achtsamkeit ist der Muskel der Akzeptanz. Der Atem ist ihre Brücke. Die Zeit ihr Verbündeter.

Man kann mit viel Geduld lernen, Gedanken zu beobachten wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen. Ohne hineinzugreifen. Ohne sie festzuhalten. Man kann lernen, Emotionen zu spüren, ohne sich von ihnen tragen zu lassen. Man kann lernen, zu akzeptieren – nicht, weil man muss, sondern weil es keinen besseren Ort gibt als: hier.

Die Wirkung: unprätentiös, aber tiefgreifend

Neurowissenschaftlich betrachtet verändert Akzeptanz die Architektur unseres Denkens. Sie beruhigt die Amygdala, das Zentrum unserer Angst. Sie aktiviert das präfrontale Cortex – unseren Entscheidungsmuskel. Psychologisch bedeutet das: Wer akzeptiert, wird nicht dumpf, sondern klarer. Nicht wehrlos, sondern ruhiger. Nicht willfährig, sondern innerlich frei.

In der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT), entwickelt von Marsha Linehan, wurde radikale Akzeptanz gezielt für Menschen eingesetzt, deren Gefühle zu gross, zu laut, zu explosiv waren. Menschen, für die der Schmerz der Realität kaum zu ertragen war. Heute ist aber klar: Das Konzept wirkt weit über klinische Kontexte hinaus. Es ist ein Alltagswerkzeug – und ein philosophisches Angebot.

Zwischen Buddhismus und Burn-out-Kultur

In östlichen Traditionen wie dem Zen-Buddhismus ist Akzeptanz kein Notnagel, sondern Lebensprinzip. Annehmen, was ist. Loslassen, was war. Vertrauen, was kommt. Im Westen dagegen sind wir auf Leistung trainiert, auf Kontrolle, auf Selbstoptimierung. Akzeptanz passt da schlecht ins Narrativ.

Und genau deshalb ist sie so revolutionär. Radikale Akzeptanz stellt das westliche Grundversprechen in Frage: dass alles machbar ist. Sie sagt: Nein. Vieles ist nicht machbar. Nicht kontrollierbar. Nicht planbar. Und das ist kein Scheitern – sondern die Wahrheit. Eine, mit der man leben kann. Wenn man bereit ist, sie zuzulassen.

Gelassenheit ist nicht gegeben – sie ist erarbeitet

Was bleibt, wenn nichts mehr zu holen ist? Was kommt, wenn man aufhört zu kämpfen? Manchmal: Angst. Manchmal: Stille. Manchmal: Leere. Und manchmal – langsam, fast unmerklich – eine Art Gelassenheit. Nicht Euphorie. Kein Hochgefühl. Sondern das leise Wissen: Ich bin noch da. Und ich bin nicht zerstört.

Radikale Akzeptanz ist ein Prozess. Kein Ziel. Keine Technik. Kein einmaliger Entscheid. Es ist ein ständiges Üben. Ein Immer-wieder-Zurückkehren zur Realität. Und zu sich selbst. Wer akzeptiert, wird nicht unbedingt glücklicher – aber wahrhaftiger. Und das ist vielleicht das grössere Glück.

Was bleibt?

Vielleicht nur dies: Nicht das Leben ist das Problem – sondern unser Verhältnis dazu. Radikale Akzeptanz ist der Versuch, dieses Verhältnis zu heilen. Still. Unauffällig. Aber radikal.