Unser Kaufverhalten hat und ist Macht. Ob Elektroauto, Schokolade oder Flugreise – jede Entscheidung im Supermarkt, Online-Shop oder Reisebüro ist eine Aussage. Ein Beitrag darüber, wie bewusster Konsum Unternehmen zum Umdenken zwingt und gesellschaftliche Werte prägt.

WeiterlesenFeedbackbögen und Umfragen sind heute ein fester Bestandteil im Kundinn:enkontakt vieler Unternehmen. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass wir gebeten werden, einen Fragebogen auszufüllen oder eine Bewertung abzugeben. Doch was passiert, wenn die Rückmeldung negativ ausfällt? Wer einmal eine kritische Bewertung abgegeben hat, kennt das Problem: Oft folgt nichts als Schweigen. Wir investieren unsere Zeit, aber das Unternehmen schweigt. Was als Chance zur Kundinn:enbindung gedacht war, wird so zum Risiko. In diesem Artikel beleuchte ich die Problematik der fehlenden Reaktion auf Kundinn:enfeedback und zeige, wie Unternehmen mit einem besseren Umgang echte Kundinn:ennähe schaffen.

WeiterlesenUnternehmen investieren Millionen in Werbung, Marketing und Kundinn:engewinnung. Doch was passiert, wenn Kundinn:en unzufrieden sind und sich beschweren? Noch immer wird diese Form der Kritik oft als Belastung oder gar als Bedrohung gesehen, anstatt sie als wertvolles Feedback zu nutzen. Dabei ist eine Beschwerde oft nichts anderes als eine Liebeserklärung: Kundinn:en investieren Zeit und Energie, um eine Rückmeldung zu geben und dem Unternehmen die Chance zu geben, sich zu verbessern. Was eine Beschwerde wirklich bedeutet, wie Unternehmen damit umgehen sollten, welche Fehler häufig gemacht werden und wie ein professioneller Umgang aussehen kann.

WeiterlesenDie Schweizer:innen und unser Humor – oder das, was davon übrig bleibt. Unsere Schweiz – Land der Berge, des Käses und der neutralen Gesichtsausdrücke. Hier, wo die Züge pünktlicher sind als die Pointen, stellt sich die Frage: Warum ist Humor bei uns so selten wie ein Konto ohne Gebühren? Liegt es an den Höhenlagen, der nationalen Effizienz oder an einer kulturellen Abneigung gegen Albernheit? Von Wilhelm Tell, der die Armbrust spannte, aber keinen Witz über Äpfel machte, bis zu Henri Dunant, dessen humanitäre Vision tief beeindruckt, aber sicherlich nicht zum Schmunzeln anregt – die Schweizer:innen bevorzugen Ernsthaftigkeit. Wir sind Meister der Demokratie, Banken und Neutralität, aber Humor bleibt ein Fremdkonzept, lieber schämen wir uns fremd. Können wir wirklich nicht lachen? Vielleicht beim Fondue, wo das Lächeln zumindest als höflich gilt. Bis dahin bleibt uns die Kunst der Ironie – leise, subtil, und oft nur für Insider verständlich. Humor? Nicht unser Rechaud, aber immerhin läuft der Käse … und die Züge.

Weiterlesen«Wer bin ich?» – eine Frage, die Philosophinn:en, Denkerinn:en und spirituelle Lehrerinn:en seit jeher bewegt. Antworten scheinen greifbar nah: Name, Beruf, Körper, Vergangenheit. Doch ein tieferer Blick zeigt, wie flüchtig und wandelbar diese Identitätsmerkmale sind. Der Name ist oft nur ein Etikett, der Körper ein temporäres Gefäss, und der Beruf eine Rolle. Wie verlässlich sind diese Oberflächen, wenn es um die Suche nach dem wahren Selbst geht? Mit diesem Artikel lade ich ein zu einer Erkundung jenseits der üblichen Definitionen – und wünsche Fragen aufzuwerfen, die das Selbst in seiner Tiefe und Offenheit erahnen lassen.

WeiterlesenAm 9. November 2024 feiern die Balinesinn:en Tumpek Krulut, einen Festtag, der oft als balinesischer Valentinstag bezeichnet wird. Dieser Tag ist der Verehrung der heiligen Gamelan-Instrumente gewidmet und symbolisiert die tief verankerten Werte von Liebe, Mitgefühl und Gemeinschaft in der balinesischen Kultur. Tumpek Krulut, das alle 210 Tage stattfindet, würdigt die spirituelle Dimension der Musik und verbindet die Menschen durch Rituale, die die transformative Kraft der Kunst feiern. Mit dem Tri Datu-Armband als Schutzsymbol und der Ehrung der Natur erinnert Tumpek Krulut daran, im Einklang mit dem Göttlichen und der Umwelt zu leben.

WeiterlesenIn der Schweiz wird diskutiert, ob überschüssiger Solarstrom in Spitzenzeiten abgeregelt werden soll, um das Netz zu entlasten – eine Lösung, die saubere Energie ungenutzt lässt. In anderen Ländern setzt man stattdessen auf Bitcoin-Mining: Hier wird der Überschuss für das Schürfen von Kryptowährungen genutzt und stabilisiert zugleich das Stromnetz. Auch für die Schweiz könnte dieser Ansatz nicht nur wirtschaftliche Vorteile bieten, sondern eine klimafreundliche Alternative zur Stromdrosselung darstellen.

WeiterlesenWerbung ist allgegenwärtig – an Bushaltestellen, auf YouTube und in Apps preist sie uns Schönheit, Erfolg und ein besseres Leben an. Doch wie wahr sind die Versprechen der Werbebotschaften, und warum verzerrt Werbung oft die Realität? Wo endet der gute Verkauf und beginnt die Irreführung und Lüge? Und welche Verantwortung tragen Unternehmen und Konsumentinn:en für die Wahrheitsgestaltung der Werbewelt? Ein kritischer Blick hinter die Kulissen der «Lügen» der Werbung.

WeiterlesenWir schätzen unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Doch wie frei sind unsere Entscheidungen tatsächlich? Neurowissenschaften und Psychologie zeigen: Viele Entscheidungen werden unbewusst getroffen, bevor wir sie überhaupt erst wahrnehmen, und kulturelle, biologische und technologische Einflüsse formen unsere Wahrnehmung und unser Verhalten stärker als vermutet. Was bedeutet das für unser Verständnis von Verantwortung?

WeiterlesenZürich: Stadt des Wohlstands, der Bildung und des Designs. Doch trotz dieser Voraussetzungen enttäuscht das Stadtbild oft: klobige Neubauten dominieren, während Ästhetik und Innovation zu kurz kommen. Warum ist Zürichs Architektur so uninspiriert? Die Antwort liegt in einem Immobilienmarkt, der auf Profit statt Schönheit setzt, und einem städtebaulichen Umfeld, das wenig Raum für Kreativität lässt. Dabei könnte Zürich als Vorreiter für nachhaltiges, ästhetisches Bauen gelten. Was braucht es, damit Zürich sein Potenzial entfaltet und zur architektonischen Perle wird, die es sein könnte?

WeiterlesenDer humanoide Roboter Atlas von Boston Dynamics setzt neue Massstabe in der industriellen Automatisierung. Mit präzisen Bewegungen, autonomen Lernfähigkeiten und einem fortschrittlichen Visionssystem kann er komplexe Aufgaben in Fabriken eigenständig ausführen. Dieser Fortschritt eröffnet Chancen für eine effizientere und sicherere Produktion, stellt aber auch Herausforderungen für menschliche Arbeitskräfte dar, die zunehmend technische Fähigkeiten entwickeln müssen, um effektiv mit Maschinen zusammenzuarbeiten. Atlas signalisiert eine Zukunft, in der Mensch und Roboter enger denn je kooperieren.

WeiterlesenWerbung durchdringt mittlerweile nahezu jeden Lebensbereich. Eine aktuelle Studie zeigt, dass deutsche Konsument:innen täglich rund 10’000 Werbebotschaften ausgesetzt sind – und die Zahl steigt. Diese suggerieren, dass Produkte und Dienstleistungen für ein erfülltes Leben unverzichtbar seien. Doch was davon ist wirklich nötig? Anthropologische und psychologische Studien legen nahe, dass mehr Konsum nicht unbedingt zu mehr Zufriedenheit führt. Vielmehr schaffen Marketingstrategien künstliche Bedürfnisse, die nicht mit gesteigertem Wohlbefinden korrelieren. Die Entscheidung liegt bei den Konsument:innen: Lassen wir uns von Werbung beeinflussen oder hinterfragen wir kritisch, was wir wirklich brauchen?

WeiterlesenSteuern und finanzielle Umverteilung sind weit mehr als ein Mittel zur Förderung sozialer «Verantwortung» – sie sind essenziell für die Stabilität und Sicherheit eines Systems, das den Wohlstand aller, einschliesslich der Reichsten, absichert. Historische und aktuelle Beispiele belegen: Wenn Wohlstand bei wenigen konzentriert ist und das soziale Gleichgewicht kippt, drohen Unruhen, die am Ende auch die Reichsten treffen können. Welche Mechanismen schützen also eine Gesellschaft und ihren Wohlstand? Ein Blick auf die Geschichte und die Gegenwart zeigt: Solidarische Abgaben wie Steuern sind nicht nur notwendig, sondern entscheidend, um sozialen Frieden und langfristige Stabilität zu sichern.

WeiterlesenAm 1. November begehen Christ:innen weltweit Allerheiligen – ein Fest tief verwurzelt in der Tradition, das zum Gedenken an die Heiligen und zur Reflexion über das Leben und den Tod einlädt. Ursprünglich im 4. Jahrhundert entstanden und später in die westliche Kirche integriert, erinnert Allerheiligen nicht nur an die Heiligen, sondern spiegelt auch den natürlichen Jahreszeitenwechsel wider. Durch die Verbindung zum keltischen Fest Samhain zeigt sich, wie stark christliche und naturverbundene Bräuche miteinander verwoben sind. Allerheiligen ist heute eine Zeit der Stille und Besinnung – für Gläubige wie auch für jene, die im Rückzug eine Möglichkeit zum Innehalten und Neuanfang suchen.

WeiterlesenUnsere Sexualität: ein faszinierend-vielschichtiges Thema, das seit ewig Wissenschaft, Psychologie und Philosophie beschäftigt. Und: aktuelle Forschungen zeigen zunehmend, dass sexuelle Orientierung und Identität nicht in starre Kategorien passen. Die Kinsey-Skala, die Konzepte von Anima und Animus nach Carl Gustav Jung sowie das chinesische Prinzip von Yin und Yang beleuchten Sexualität als ein fliessendes Spektrum, das von biologischen, psychologischen und kulturellen Einflüssen geprägt ist. Könnte es also sein, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad fluide in unserer sexuellen Orientierung sind?

WeiterlesenIn öffentlichen Debatten und den Medien werden Begriffe oft strategisch eingesetzt, um unsere Wahrnehmung zu beeinflussen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Unterscheidung zwischen «Kernkraft» und «Atomenergie». Beide Begriffe beschreiben die gleiche Technologie, aber sie rufen ganz unterschiedliche Assoziationen hervor. «Kernkraft» klingt technisch und positiv, während «Atomenergie» eher Gefahr und Zerstörung signalisiert. Diese gezielte Wortwahl, auch «Framing» genannt, ist ein Instrument, das die öffentliche Meinung lenken kann – sei es in Fragen der Energiepolitik, Migration oder Steuerdebatten.

WeiterlesenIn modernen Demokratien wird der Einfluss von Geld auf politische Prozesse immer deutlicher. In den USA bieten Super-PACs den Reichen die Möglichkeit, grosse Geldsummen für politische Zwecke einzusetzen, wie im Fall von Elon Musk, der angeblich finanzielle Anreize zur Wähler:innenmobilisierung nutzt. In der Schweiz steht die Kommerzialisierung der Unterschriftensammlung für Volksinitiativen zur Debatte. Während der Einsatz von Geld sowohl in den USA als auch in der Schweiz nicht illegal ist, wirft er in beiden Ländern ethische Fragen auf und gefährdet möglicherweise das Vertrauen in demokratische Prozesse.

WeiterlesenDie Frage, ob Donald Trump als Faschist bezeichnet werden kann, sorgt seit Jahren für hitzige Debatten. Trumps Anhänger:innen sehen ihn als Verteidiger amerikanischer Werte, während Kritiker:innen Parallelen zu faschistischen Regimen des 20. Jahrhunderts erkennen. Mit seinem Nationalismus, der Schaffung von Feindbildern und der Neigung zur Gewaltanwendung zeigt Trump besorgniserregende autoritäre Tendenzen. Zugleich wird er in einer demokratischen Gesellschaft gewählt, was eine klare Einordnung erschwert. Um diese Debatte differenziert zu führen, müssen historische und zeitgenössische Perspektiven in die Bewertung einfliessen. Ein genauer Blick auf sein Verhalten und seine Rhetorik ist dabei unerlässlich.

WeiterlesenDie Begriffe «Nazi» und «Faschist:in» werden im heutigen politischen Diskurs oft synonym verwendet, was sowohl historisch als auch moralisch problematisch ist. Während «Faschismus» eine weltweit verbreitete Ideologie beschreibt, die in verschiedenen Formen bis heute existiert, ist der Begriff «Nazi» untrennbar mit dem deutschen Nationalsozialismus und seinen Verbrechen, insbesondere dem Holocaust, verbunden. Mit dem leichtfertigen Gebrauch dieser Begriffe laufen wir Gefahr, das Leid der Opfer zu relativieren und die historische Bedeutung zu verwässern. Eine differenzierte und respektvolle Verwendung dieser Begriffe ist daher von entscheidender Bedeutung für den öffentlichen Diskurs.

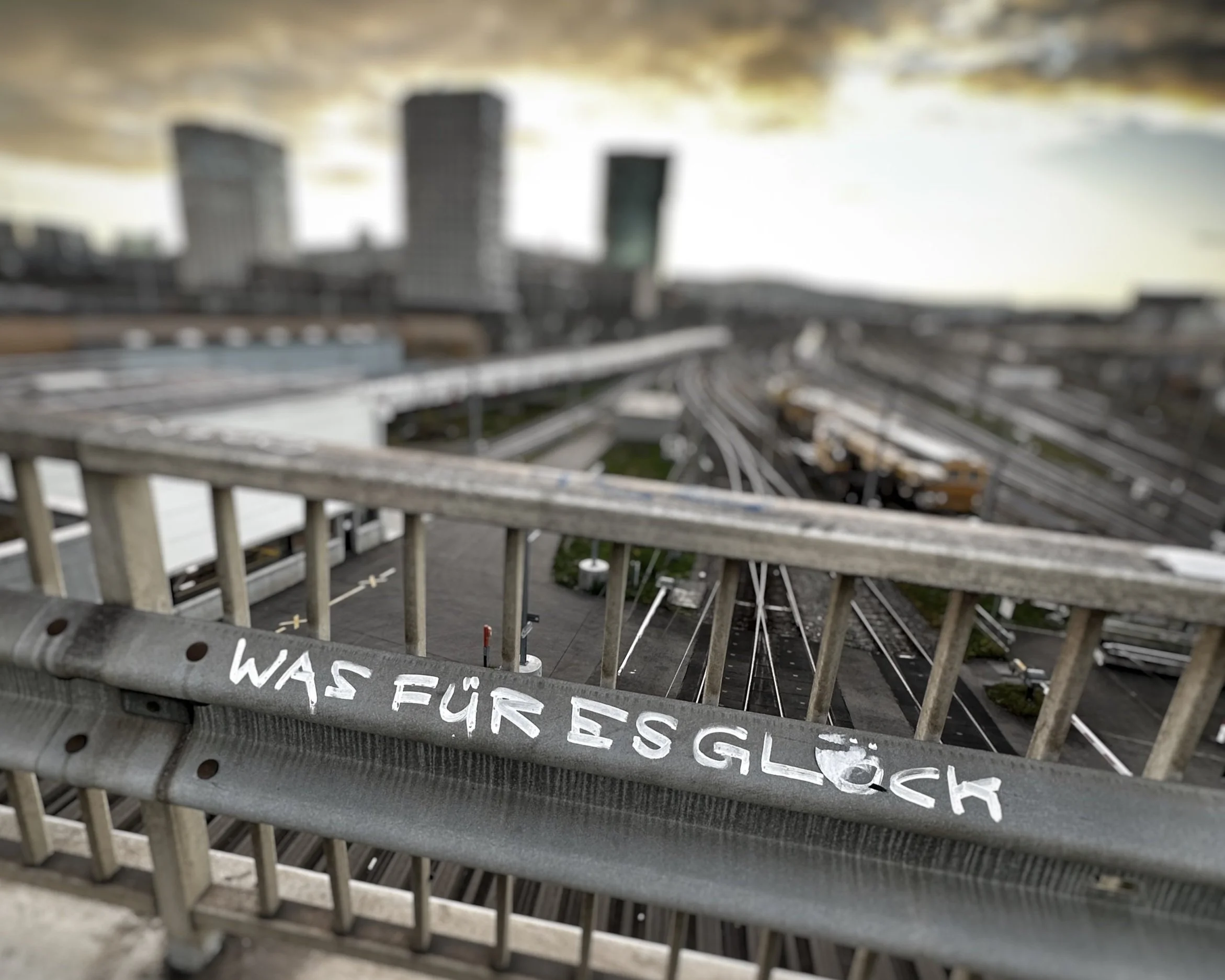

WeiterlesenCarl Gustav Jung, Begründer der analytischen Psychologie, formulierte 1960 fünf zentrale Faktoren für ein glückliches Leben, die nichts an Relevanz verloren haben. Für Jung war Glück kein Ziel, das man direkt anstreben sollte, sondern das Resultat eines erfüllten Lebens. Zu den entscheidenden Aspekten zählte er gute körperliche und geistige Gesundheit, tiefgehende zwischenmenschliche Beziehungen, die Fähigkeit, Schönheit in Kunst und Natur zu erkennen, erfüllende Arbeit und eine philosophische oder religiöse Weltanschauung. Und er warnte davor, das Glück verzweifelt zu suchen, da es nur als Nebeneffekt eines ausgeglichenen und sinnvollen Lebens entsteht.

Weiterlesen